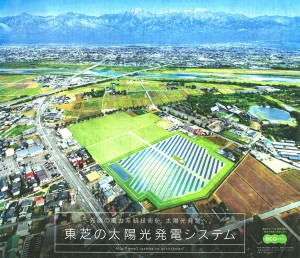

北陸電力 富山太陽光発電所

北陸地域で唯一の「環境モデル都市」である富山市に、北陸電力による

年間推定発電量約100万kWhのメガソーラーが誕生しました。

正確な位置は婦中町上轡で中央植物園の側です。

ただこんな雪国でしかも曇り空が多い富山県で太陽光発電は

機能するのでしょうか?

このパース(完成予想図)は周りの背景と良くなじんでいますね。

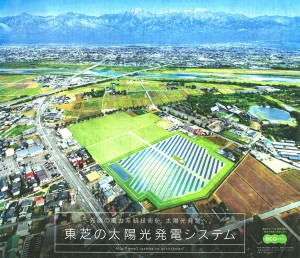

北陸地域で唯一の「環境モデル都市」である富山市に、北陸電力による

年間推定発電量約100万kWhのメガソーラーが誕生しました。

正確な位置は婦中町上轡で中央植物園の側です。

ただこんな雪国でしかも曇り空が多い富山県で太陽光発電は

機能するのでしょうか?

このパース(完成予想図)は周りの背景と良くなじんでいますね。

リートフェルトのシュレーダー邸

オランダのユトレヒト市内にあり、

1924年に、オランダ人建築家ヘリット・リートフェルトによって

未亡人のトゥルース・シュレーダー・シュラーダーと3人の子供たちのために

設計、建築された邸宅です。

設計の段階で、シュレーダー夫人は、リートフェルトに、

この家には、壁を設けないように依頼した。

また、この邸宅は、デ・ステイル建築の最も知られた建築物です。

赤・黄・青・白・灰・黒の線と面によって構成されたこの邸宅は、

1917年に発表された「赤と青のいす」の造形原理を発展させたものです。

2000年に、建築分野の現代の運動の証の1つとして見なされ、

ユネスコの世界遺産に登録されました。

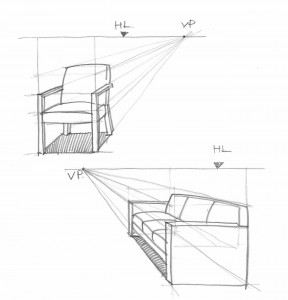

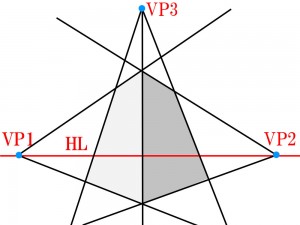

自分では絵を描くのは「難しい~」「センスがない」「下手だ!」

と思っている方もいるかとは思います。

でも、要領さえつかめばそう難しものではありません。

たとえば家具などを例にとってみればおおまかな

プロポーションさえ頭に入れておけば形は起こせます。

あとはHLと消失点(VP)を意識して描くのも大事です。

是非一度、挑戦してみて下さい。

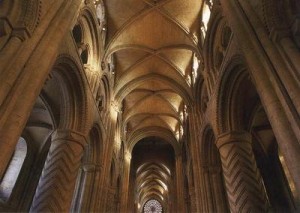

イングランド北東部、ダラム州ダラム市にあるダラム大聖堂は1093年に創建され、

今もなおキリスト教信仰の中心地としての地位を保っています。

この大聖堂は、ノルマン様式の教会としてはヨーロッパで最も精巧な建築物の例とされており、

ユネスコにより、そばに立つダラム城と共に世界遺産に登録されている。大聖堂とダラム城は、

ウェア川を見下ろす崖の上に建てられており、

パレス・グリーンと呼ばれる緑地を挟んで向かい合っています。

建物下部への負担を軽くするために

1.建物中央部(一般会衆席)の屋根に、梁を肋骨状に並べる方法でアーチ形を採用し、さらに×印型(=直角)に交差するアーチ群を併用した。これらのアーチは比較的細身の角柱と太い円柱を交互に配列した柱の列によって支えられています。

2.飛び梁(ばり)(高い外壁を支える弧形の梁)あるいは側壁との接合部分は、廊下の真上にあるトリフォリウム(=アーケード)の中に隠されています。

14~17世紀、歴代の皇帝が離宮を構え、

現在は特別史跡保護区に指定され公園博物館となっているコローメンスコエ。

コローメンスコエの離宮は、

釘を使用していないために「世界8番目の不思議」と評されたという

壮麗な木造の建築物だったそうですが、

その華麗な宮殿も1768年女帝エカテリーナ2世の時代に老朽化を理由に解体されて

今は無く、現在は石造りの教会や門などの一部だけが残っています。

その中でも、世界文化遺産にも指定されている1532年建立のヴォズネセーニエ教会(主の昇天教会)は、

この美しい史跡公園の緑の中に息を呑むほどの美しさで佇んでいます。

顕栄聖堂(プレオブラジェンスカヤ教会)

鐘楼

生神女庇護聖堂(ポクローフスカヤ教会)

顕栄聖堂は、まさに珠玉の建築と呼ぶにふさわしい。

22の玉ねぎ型ドーム、最上部は高さ37メートルのドームを持つ、

この木造バロックのイコノスタシスは圧巻です。

顕栄聖堂には暖房が無く夏季専用の教会であったので、

1764年顕栄聖堂に隣接する形で9つのドームを持つ生神女庇護聖堂が建造された。

1874年には鐘楼が建立され、

こうして160年の歳月を掛けて、

3つの木造教会建築によるアンサンブルが完成した。

これらの建築において最も特筆すべきひとつに釘をまったく使用していないことが挙げられる。

鉄以外の金属はおろか、目地さえも木から作るという徹底振りを無名の職人たちは示した。

また、様式の異なる複数の建築による空間構成はその後のロシア建築に大きな影響を与えた。

今日は三つめの三点透視図法の紹介です。

三点透視図法は二点透視図法の視線から少し仰角に(あるいは俯角に)

視線を移したときに見た対象物を投影する図法です。

たとえば建物を角から見上げた場合、左右の壁面は水平線上の

消失点1・2(VP)へと集約していき、上下の壁面は地面より上にある

消失点3(VP)へと集約していきます。

この図法は建物の迫力を出すのに適していますので分譲マンション

の販売促進用のパースによく使われます。

江東区若洲と大田区城南島間(約8km)を

結ぶ東京港臨海道路の一部で、

全長2,933m(陸上部を含む)、

高さ87.8mのトラス橋である。

水面(荒川工事基準面、A.P.)から橋梁最上部の高さが87.8m、

海上を跨ぐ区間の長さが1,618m(レインボーブリッジの約2倍)で、

RC橋脚の上部に鋼3径間連続トラスボックス複合構造の

4車線道路が設けられています。

この様な形になった理由として、

羽田空港に近く航空機の運航ルート上にあるため、

橋の高さに制限(98.1m以下)が課されています。

また一方では、大型船舶の運航も見据え桁下の高さを確保したからです。

橋のコンセプトは「耐用年数100年を目指す橋梁」であり、

さまざまな最新技術が導入されています。

すべり型免震支承は、鉛直力・水平力をそれぞれ負担する支承から構成され、

橋梁中央部の2つの主橋脚部に2基ずつ並べて設置しています。

大地震などの際、既存の免震支承で支えられる水平力の3倍に達する7,000tのトラス重量を、

荷重支持板・バッファといった機能の異なる2つの支承を組み合わせることで解決されています。